Du Quartier à la commune

L’évolution administrative de la Guadeloupe, et plus particulièrement de Trois-Rivières, s’est faite en plusieurs étapes, reflétant les changements sociaux et politiques de l’île.

Du quartier à la commune

Jusqu’en 1837, le territoire guadeloupéen était divisé en quartiers, qui servaient à la fois de subdivisions de bases pour l’administration civile de la colonie et pour l’organisation militaire des unités de défense que sont les milices, autrement appelées gardes nationales. pour. Ces quartiers coïncidaient généralement avec les paroisses, qui étaient les circonscriptions religieuses confiées par l’église catholique à ses curés et desservants.

Le quartier : une institution évolutive

Le quartier, initialement conçu comme une institution paramilitaire au XVIIe siècle, a progressivement évolué vers une entité plus civile, préfigurant l’organisation municipale. Cette évolution s’est faite en deux temps :

- Du milieu du XVIIe siècle à 1837 : transformation graduelle du quartier d’une institution militaire à une entité quasi-municipale.

- De 1823 à 1837 : expérimentation de l’institution municipale dans cinq lieux de la colonie.

Structure du quartier de Trois-Rivières

En 1832, le quartier de Trois-Rivières était dirigé par :

- Duquerry : Commandant du quartier (devient maire en 1837)

- Pinau Trévil : Capitaine de compagnie de chasseurs (adjoint au maire après 1837)

Contexte historique et social

La Guadeloupe, initialement conçue comme une « île-entreprise » de production agricole, a vu sa population évoluer, nécessitant une adaptation de son organisation administrative. Les milices, regroupées dans les quartiers, jouaient un rôle crucial dans le maintien de l’ordre et la défense de l’île.

Lorsqu’en 1635, les premiers Français prennent possession de la Guadeloupe, il s’agit uniquement d’en faire une « île-entreprise » de production, d’abord de tabac (le pétun) puis, très vite, de sucre de canne, mais absolument pas d’y implanter un quelconque établissement de peuplement.

Dès lors, la majorité de la population guadeloupéenne des deux premiers siècles de l’époque coloniale – c’est-à-dire essentiellement la population non blanche, esclave et libre – est vue comme un effectif : la composante majeure des ressources humaines de l’entreprise-Guadeloupe d’agro-transformation de la filière canne. Il était cependant inévitable que cet « effectif d’entreprise » se transformât et que la société guadeloupéenne émergeante appelât à une organisation d’une autre nature constitutionnelle et institutionnelle, en d’autres termes à une organisation de type collectivité publique. Dans un premier temps, l’autorité coloniale fut confrontée à la nécessité prioritaire de défendre l’île face non seulement à la résistance des Caraïbes – ses habitants de l’époque – mais aussi face aux appétits de ses voisins des colonies étrangères ; d’emblée, elle fut ainsi conduite à conférer à l’administration d’entreprise de la colonie naissante une certaine dimension d’administration publique, voire de proximité dès lors qu’elle impliquait la création de circonscriptions territoriales – que l’on dirait aujourd’hui déconcentrées bien plus que décentralisées : les quartiers, qui maillaient l’ensemble du territoire colonial (administration publique, mais pas civile et, à l’origine, quasi exclusivement dédiée à une finalité défensive). Très clairement, c’est le souci de défense qui commande la nature militaire du premier maillage administratif de la Guadeloupe.

Les milices, regroupées dans les différents quartiers d’habitation de l’ile, sont constituées d’hommes qui exercent habituellement une autre activité. Ils sont chargés du maintien de l’ordre et, en cas de besoin, de la défense devant l’ennemi : ces milices tiennent à la fois de l’actuelle gendarmerie et de l’armée de réserve.

Trouver près d’un homme sur cinq impliqué dans l ‘ activité militaire ne saurait nous surprendre. De 1635 à 1700, la population de Guadeloupe, à peine implantée, doit faire face d’abord au péril extérieur : incursions d’armées étrangères, espagnole et anglaise notamment, ou attaques des Caraïbes installés dans les iles voisines après avoir quitté la Guadeloupe. C’est notamment depuis la Dominique, distante de quelques dizaines de milles marins seulement, que ceux-ci tentent des coups de main contre les nouveaux occupants. Il faut aussi assurer le maintien de l’ordre intérieur, notamment entre groupes de population pas toujours enclins à cohabiter pacifiquement. Il convient d’ajouter les calamites naturelles : coups de vent, tremblements de terre, épidémies, qui nécessitent souvent l’intervention des milices

À côté, on note l’existence d’un autre maillage, celui-ci religieux, en paroisses catholiques ; en charge du service d’état civil (à travers l’inscription des actes de baptême, mariage, décès), ce dernier s’articulait d’ailleurs institutionnellement avec le maillage en quartiers.

Transition vers l’organisation municipale

Le décret colonial du 20 septembre 1837 a marqué un tournant en instaurant une organisation municipale formelle. Cette transition répondait à l’évolution de la société guadeloupéenne, qui réclamait des institutions plus civiles, notamment après 1815.

Cette évolution administrative reflète le passage d’une colonie purement productive à une société plus structurée, nécessitant des institutions adaptées à sa nouvelle réalité démographique et sociale.

La paroisse de Trois-Rivières, composée des lieux-dits Le Carbet et Grande-Anse, est fondée en 1640.

Trois-Rivières fait partie des trente-quatre communes créées par le décret colonial du 20 septembre 1837.

Aujourd’hui les nouveaux quartiers s’appuient en partie sur l’histoire de ces anciens lieux-dits.

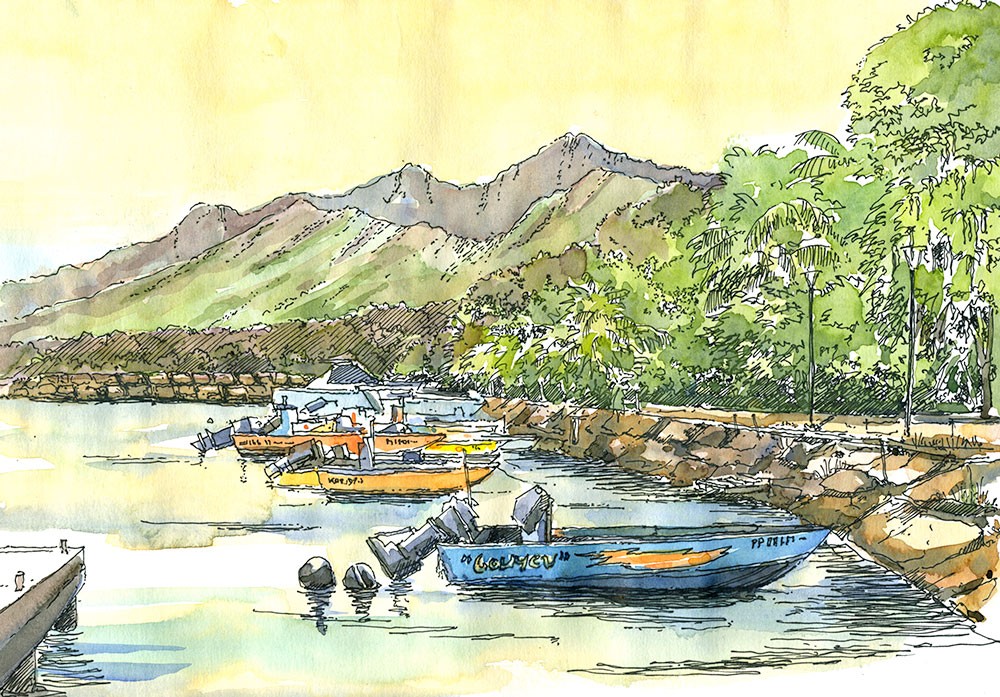

Quartier Bord de mer

Le quartier Bord-de-Mer incarne le charme authentique de Trois-Rivières, mêlant histoire, culture et beauté naturelle, offrant ainsi une expérience enrichissante aux visiteurs et aux résidents. Ce quartier séduit aussi bien les amoureux de nature que de culture.

La plage de Grande Anse, une magnifique plage de sable noir volcanique, est idéale pour admirer le coucher du soleil et l’anse Duquery, une petite crique discrète, est parfaite pour une baignade tranquille. Le sentier du littoral offre quant à lui une balade entre mer et végétation luxuriante, avec une vue imprenable sur les Saintes.

Si vous souhaitez vous rendre aux Saintes, direction l’embarcadère sur le port et à vous une journée sur l’archipel paradisiaque !

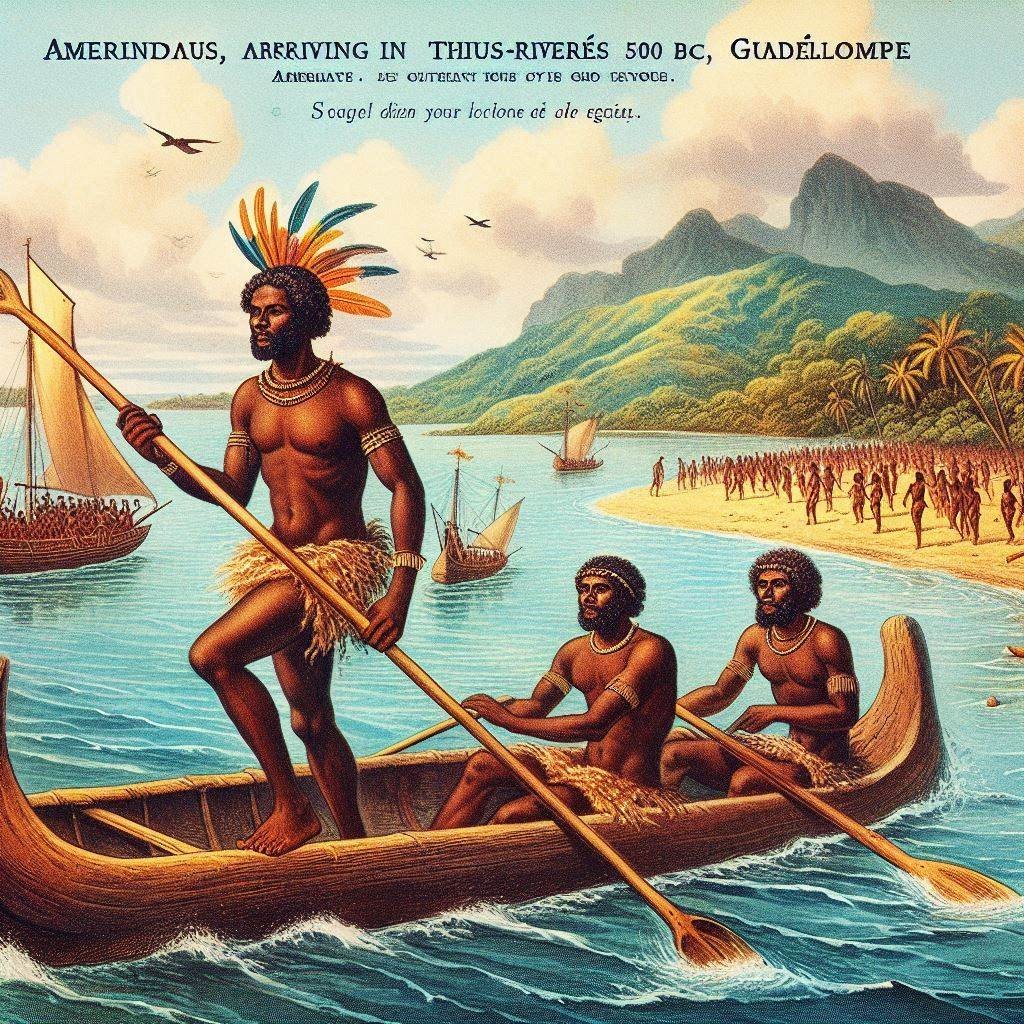

Mais les amateurs de culture et d’histoire ne sont pas en reste dans le quartier Bord-de-Mer, notamment connu pour ses rochers gravées, témoins du passage des premiers habitants de la Guadeloupe. Le Parc Archéologique des Roches Gravées, avec ses 230 gravures, est en effet un site incontournable en Guadeloupe ! Situé dans un cadre verdoyant face à la mer des Caraïbes, ce parc abrite des gravures rupestres amérindiennes vieilles de plus de 1 000 ans. Ces pétroglyphes, laissés par les Amérindiens Arawaks, témoignent de leur culture et de leur spiritualité. Il a été classé par le ministère de la Culture au titre des Monuments Historiques en 1974 et a été ouvert au public le 28 juin 1975.

Le quartier Bord de Mer abrite également des vestiges historiques témoignant de son riche passé agricole et industriel. Parmi ces vestiges, on trouve notamment des moulins qui servaient à broyer les cannes à sucre. La commune comptait autrefois dix moulins à eau et deux moulins à traction animale pour cette activité. Ces moulins illustrent l’importance de la production sucrière dans l’histoire de Trois-Rivières et constituent des éléments patrimoniaux précieux pour la commune.

Parmi ces vestiges du quartier, l’Habitation Belleville est notable. Cette ancienne plantation sucrière comprend un moulin à eau historique. L’ensemble du site a été classé au titre des monuments historiques en 2019, témoignant de son importance patrimoniale.

A voir également : le phare. La rade du Bord-de-Mer était précédée d’un éperon rocheux avec des pierres affleurantes ou immergées rendant difficile l’accès à l’appontement de ce petit port du bourg extrêmement actif du XVIIIe à la moitié du XXe siècle. C’est par là qu’arrivaient les vivres, le poisson, les matériaux de construction et bien sûr les passagers (légaux ou pas) en provenance des Saintes et de Marie-Galante, mais aussi du reste de la Guadeloupe, de la Dominique et parfois de la Martinique. Un feu sur lequel il fallait se diriger pour éviter les écueils signalait l’entrée de la passe. Cet édifice était une structure métallique verdâtre surmontée d’un fanal allumé par des habitants du quartier préposés à l’allumage qui gravissaient l’échelle d’accès dès 17h30. Dans les années 1970 l’actuel phare moderne et électrique le remplace.

Quartier Historique – Delgres – Poterie

Le quartier Delgrès-Poterie de Trois-Rivières en Guadeloupe est un lieu chargé d’histoire et de culture, reflétant l’héritage colonial et la lutte pour la liberté de l’île.

Histoire

Le nom du quartier honore Louis Delgrès, figure emblématique de la résistance contre le rétablissement de l’esclavage en Guadeloupe. En mai 1802, Delgrès s’opposa aux troupes de Napoléon venues rétablir l’esclavage, menant une résistance héroïque qui se termina tragiquement.

Louis Delgres est un symbole de la résistance à l’esclavage . Né libre , il meurt libre , dressé contre la servitude . Il a tout sacrifié pour la liberté .

Retour arrière sur le parcours hors-norme du colonel Delgrès. Né à Saint – Pierre de la Martinique le 02 avril 1766 d’une mère martiniquaise, et d’un père qui aurait été fonctionnaire du Roi à Tobago, il est considéré comme mulâtre. Militaire de carrière , maintes fois remarqué pour ses faits de guerre sur le champs de bataille durant les combats opposant Français républicains et Anglais royalistes dans la Caraïbe, Delgrès n’aura de cesse de lutter pour l’idéal égalitaire de la République , qu’il avait fait sien . En 1802, il est nommé colonel de l’armée française, affecté à la protection de la Guadeloupe , chargé de la défendre des appétits des grandes puissances occidentales ennemies.

Pendant ce temps, la République a cédé la place à Bonaparte. Le premier Consul décide de rétablir l’esclavage aboli depuis 1794 dans les colonies françaises.

Quartier L’Ermitage

Le quartier de l’Ermitage est particulièrement notable pour l’habitation l’Ermitage, une ancienne plantation coloniale fondée avant 1664. Initialement dédiée à l’agriculture vivrière, l’habitation est devenue une caféière au XVIIIᵉ siècle, puis une bananeraie. Ce patrimoine architectural a été reconnu et protégé, avec une inscription aux monuments historiques en 2004, suivie d’un classement en 2006.

La maison principale, construite en 1830, est entourée de dépendances et de jardins ornés d’une allée de palmiers royaux. A l’arrière, la vue est imprenable sur le canal des Saintes. Entourée de jardins, d’allées pavées et de dépendances, elle est agrandie entre 1835 et 1837. Construite de plain-pied en pierres maçonnées, elle est surmontée d’un galetas (qui servait autrefois de réserve) et s’entoure d’une galerie. Ses portes fenêtres à persiennes s’encadrent de volets. A l’écart, se trouvent : office, cuisine, buanderie, bureau. La propriété est alimentée en eau grâce à la source Marthe par le biais d’un canal. L’eau s’écoule dans un bassin octogonal à l’abri d’un carbet. Doté d’un escalier et équipé d’un ingénieux système de vanne, ce bassin a connu de joyeuses baignades familiales.

Une autre habitation du quartier de l’Ermitage figure parmi les rares habitations de l’époque dont les vestiges sont encore visibles aujourd’hui. Il s’agit de l’habitation-sucrerie du Petit Carbet qui est une ancienne plantation sucrière, fondée en 1665. Durant la Révolution française, en 1793, tous ses occupants furent assassinés, et le domaine ne fut réoccupé que plusieurs années plus tard. La maison principale est édifiée sur une terrasse en pierres, avec un rez-de-chaussée en maçonnerie entouré d’une galerie sur trois côtés. Parmi les installations notables, une roue hydraulique, située près du canal, alimentait les moulins à sucre. Le moulin à canne en fonte, installé en 1838 et fabriqué à Glasgow, est l’un des premiers de ce type en Guadeloupe, remplaçant les anciens moulins en bois. Aujourd’hui, l’habitation est partiellement préservée, et le site accueille des gîtes touristiques, offrant aux visiteurs un cadre verdoyant et historique pour leur séjour.

Le quartier de l’Ermitage est traversé par la rivière du Petit Carbet, de 9 km, qui prend naissance au pied du dôme volcanique de la citerne, sous la forme d’un réseau dendritique de petites ravines drainant le plateau de la Grande Chasse à près de 750 m d’altitude. La rivière a dû frayer son chemin entre les coulées andésitiques récentes de la Madeleine et de ses volcans périphériques, en particulier le Gros Fougas. Un escarpement de faille a dirigé le cours inférieur du Petit Carbet. Il s’agit d’un abrupt de plus de 50 m entre le bloc levé de Schœlcher et le bloc affaissé des habitations Carbet, Grand-Maison et l’Ermitage. Le faisceau de fractures secondaires qui l’accompagne a donné à la rivière un tracé entrecoupé de méandres encaissés, de seuils et de cascades. Le cours inférieur de la rivière prend d’ailleurs l’appellation de la Coulisse en raison de la succession de cascades qui marquent son parcours final. La Coulisse est une rigole naturelle de 30 mètres de long creusée à même le roc basaltique du haut de laquelle l’eau se précipite en pente douce, mais suffisamment rapide vers une large piscine naturelle.

Quartier Grande Anse

Le quartier de Grande Anse à Trois-Rivières, en Guadeloupe, possède une riche histoire marquée par des occupations amérindiennes et coloniales. Parmi les vestiges de cette époque, on trouve les ruines d’une poterie située à l’embouchure de la rivière Grande Anse. Fondée au XVIIIᵉ siècle, cette poterie a été exploitée par la famille Fidelin jusqu’en 1821, avant d’être transformée en sucrerie puis en distillerie. Elle a été classée monument historique en 1997.

A découvrir également : le four à chaux, un vestige historique datant de 1814. Utilisé pour produire de la chaux à partir de roches calcaires, il témoigne de l’activité industrielle de l’époque. Menacé par un projet immobilier dans les années 2000, le site a été inscrit au titre des monuments historiques en 2007 pour assurer sa préservation.

Le quartier de Grande Anse est également apprécié pour sa plage de sable noir offrant une vue imprenable sur les Saintes, et pour son patrimoine historique reflétant les différentes époques de son développement.

Côté nature, zoom sur le Chemin de la Petite Montagne, une voie pittoresque d’environ 2,76 kilomètres, à travers une végétation luxuriante, offrant aux visiteurs un cadre paisible et verdoyant.

Le quartier de Grande Anse abrite également plusieurs vestiges militaires historiques, notamment la Batterie de Grande Anse et la Batterie de la Grande Pointe.

La Batterie de Grande Anse a été construite en 1691. Elle faisait partie d’un réseau de fortifications côtières s’étendant de Vieux-Fort à Goyave, destiné à défendre l’île contre les incursions ennemies. Elle a été le théâtre de nombreux affrontements franco-anglais au XVIIIᵉ siècle. Bien que partiellement détruite en 1794 par les troupes du capitaine Bowen, puis à nouveau en 1814, un canon datant de 1815 est encore visible sur le site. Malheureusement, la batterie est aujourd’hui en mauvais état, envahie par la végétation, ce qui menace sa structure.

La Batterie de la Grande Pointe, elle, est située à l’entrée de Trois-Rivières, près du lieu-dit « Trou-au -Chien », cette batterie était un poste avancé pour surveiller le canal des Saintes et protéger la population en cas d’attaque. Le site comprend les vestiges d’une poudrière bien conservée et de deux canons pointés vers la mer. Un sentier balisé permet d’accéder à ces vestiges, offrant aux visiteurs une immersion dans l’histoire militaire de la région tout en profitant de panoramas sur le littoral découpé.

Ces batteries témoignent de l’importance stratégique de Trois-Rivières dans la défense de la Guadeloupe durant les périodes coloniales, reflétant les enjeux militaires et les affrontements qui ont marqué l’histoire de l’île.

Quartier Le réduit – L’occupation des Marges

Il existe, dans les montagnes des Trois-Rivières, sur les hauteurs du Trou-au-Chien, dans les gorges, un endroit qui n’est accessible que par un point ou deux seulement. On l’appelait Le Réduit, parce que, en cas d’attaque, la population pouvait s’y retrancher et tenir tête à l’ennemi. Celui de la Guadeloupe était le Dos d’Ane, on y entrait soit à l’est, par Dolé, soit à l’ouest, par le Val-Kanaërs, dans la commune de Gourbeyre. Les Pères Carmes y avaient construit une modeste chapelle rurale. En 1691, la population s’y retira pour fuir les Anglais. Le réduit du Dos d’Ane avait déjà servi lors des attaques anglaises de 1691 et 1703. Situé entre Dole et le plateau du Palmiste, il était défendu vers Basse-Terre par les postes et batteries du Grand Camp et de La Garde ; vers Capesterre, par des batteries et retranchements de la grande anse de Trois-Rivières. Le réduit du Trou-au-Chien, ou Grand-Réduit, situé entre Trois-Rivières et Capesterre, était également bien défendu tant par des escarpements naturels que par plusieurs batteries. Nadau, gouveneur de la Guadeloupe, y avait fait construire des postes, des dépôts, des adductions d’eau et même une boulangerie.

Le réduit des Trois-Rivières porte le nom de Grand-Réduit. Il en est souvent fait mention de 1794 à 1800. La route stratégique, commencée par les anciens gouverneurs, et que Victor Hugues fit poursuivre et achever à cette époque, y aboutissait, puis se continuait jusqu’à la Basse-Terre. On en retrouve le tracé.

Quartier Historique – Roussel – Belmont

Le quartier Belmont-Roussel possède une riche histoire remontant aux débuts de la colonisation de l’archipel.

Histoire

L’habitation Roussel dite Belmont des Trois Rivières, propriété historique au cœur de ce quartier, fut fondée au XVIIe siècle dans les premiers temps de la colonisation, par des protestants originaires de Dieppe. En 1772, elle devint la propriété de la famille Botreau-Roussel, qui la conserva pendant deux siècles. L’habitation possédait également une sucrerie et un magasin en bord de mer.

Dès 1660, l’habitation employait des engagés blancs et des esclaves noirs travaillant dans les champs de canne à sucre, de manioc, de maïs et de bananes. Le nombre d’esclaves augmenta rapidement, passant de 17 en 1664 à 214 à la veille de la Révolution française.

D’une étendue de 168 carrés de terre en 1820, elle était alors bornée dans le bas par le bord de mer, dans le haut par les terres du chevalier de Touchimbert représentant M. Lemercier de Vermont qui avait acquis les droits de son neveu, à l’est par la petite rivière dite des Trois Rivières, les terres de M. de Touchimbert et celles de M. Gaigneron, et à l’ouest par l’habitation Pautrizel alors à messieurs d’Hainault et de Belleville (en fait d’Hainault de Belleville).

Il reste aujourd’hui des vestiges de l’habitation, sur plusieurs terrains privés. Le plus important, sur le côté de la route qui traverse la section Roussel est le cachot à esclaves du XVIIIe siècle.

Le quartier Belmont-Roussel permet de mieux comprendre une partie de l’histoire coloniale de la Guadeloupe, mêlant prospérité économique et réalités sombres de l’esclavage.